Экономическое развитие молочной отрасли, как и других отраслей народного хозяйства, обусловлено многими факторами, оказывающими разное по силе воздействие. Поскольку

рамки статьи не позволяют обсудить

все эти факторы, то речь пойдет лишь

о тех, что определяют развитие отрасли в целом и провоцируют неравномерное развитие ее отдельных сегментов. Это, во-первых, наличие сырья и цены на него как базовые условия стабильного развития и,

во-вторых, динамика спроса на конечные продукты. Эти группы факторов находятся в сложном взаимодействии: изменение параметров

одного из них влечет изменение всей

системы группы. Чтобы преодолеть

предстоящие вызовы, полезно

осмыслить прошлое.

Развитие молочной индустрии с самого начала экономических реформ в

стране шло неравномерно, включая

периоды и роста, и спада. В прошедшем 2010 г. мы стали свидетелями того, как быстро может меняться рыночная ситуация и в небольших временных рамках, в том числе под

воздействием факторов, которые не

были учтены при составлении планов

и прогнозов даже опытными управленцами. Речь идет об аномальной

летней жаре. Одно слово, форс-мажор,

последствия которого еще долгим

эхом отзовутся на работе отрасли.

Как известно, в 2008 и 2009 гг. из-за низких цен на молоко забой молочного скота увеличился. Засуха

2010 г. могла привести к еще большим потерям. Чтобы предотвратить

это, государство приняло ряд мер,

которые многие критиковали, но

стоит признать, что они положительно сказались на ситуации. Если в

2008 г. общественное стадо сократилось на 119,5 тыс. голов, в 2009 г. – на

90,3 тыс. голов, то в 2010 г., по предварительным данным Росстата, только на 67,4 тыс. голов.

Основные потери были в категории личных подсобных хозяйств населения, там поголовье снизилось на 191,4 тыс.

голов, а надои – на 568,6 тыс. т, что тоже сказывается на

общей ситуации обеспечения населения молочными продуктами. Теперь те, кто отказался от содержания коров,

вместе с теми, кому они продавали молоко (так называемое соседское потребление), пополнили ряды покупателей

готовой молочной продукции.

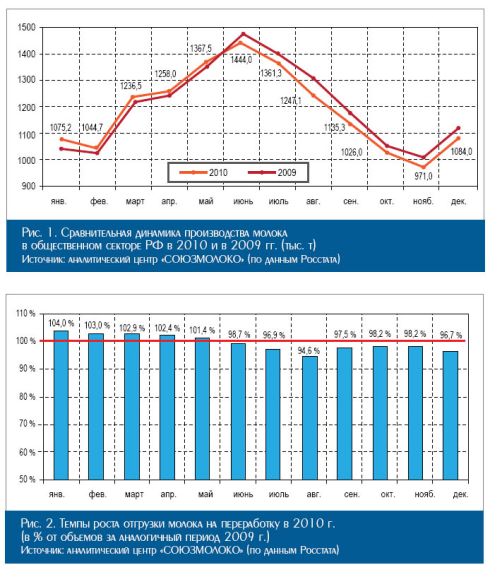

С начала лета производство молока в сельскохозяйственных предприятиях стало снижаться. И хотя по итогам года отгрузка молока на переработку снизилась только на

0,4 %, во втором полугодии ощущалась острая нехватка

молока (рис. 1).

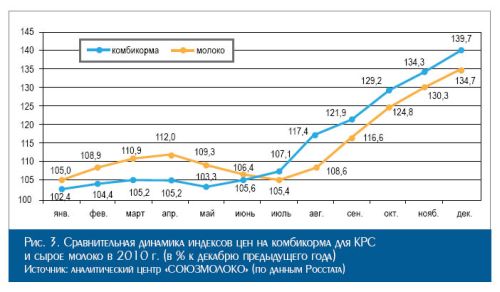

Начиная с июня «недопоставки» молока на перераба-

тывающие предприятия колебались в пределах от 1,3 до

5,4 %, что вызвало рост цен на него (рис. 2). Но еще большее влияние на ценообразование оказал активный рост

цен на корма, нехватка которых и сегодня ощущается во

многих регионах, пострадавших от жары. Динамика роста

цен на сырое молоко во втором полугодии повторяет динамику цен на корма, которые составляют от 45 до 60 %

в себестоимости молока. Более высокие индексы цен на

корма свидетельствуют о том, что рост цен на молоко

вызван прежде всего ростом его себестоимости, а не прибыльности (рис. 3).

В результате снижения отгрузки сырого молока его переработка уменьшилась, но в целом производство молочных

продуктов выросло за счет увеличения использования импортного сухого молока. Выпуск питьевого молока по итогам года вырос на 11,4 %, и это при том, что на полках магазинов молочный напиток так и не появился. Технический

регламент становится в число неисполняемых российских

законов. Объем фальсифицированной продукции на молочном рынке в 2010 г. вырос. К молочным консервам, сливочному маслу и другим победителям в рейтинге фальсификатов добавилось и питьевое молоко.

В настоящее время крупные игроки на нашем рынке сфокусировали свое внимание на выпуске цельномолочной

продукции, которая традиционно пользуется спросом. Лидеры рынка всегда побеждают сыроделов, маслоделов и

консервщиков в битве за молоко, в результате чего последние оказываются в самом невыгодном положении.

Если производителям молочных консервов удается решить проблему за счет сухого молока, то маслоделы и сыроделы вынуждены довольствоваться тем, что осталось.

Объемы выпуска этих видов продукции зависят от спроса на цельномолочную продукцию. Отсюда неравномерность развития различных сегментов рынка. Лишь к концу года, когда спрос на цельномолочную продукцию из-за роста цен

снизился, стали повышаться темпы

роста производства масла и сыра

(см. таблицу).

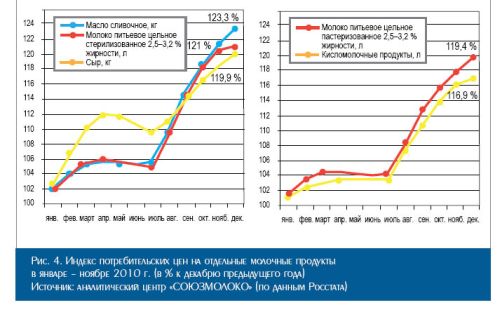

Рост цен на сырое молоко вызвал

повышение цен на продукты его переработки, при этом особенно быстро

росли розничные цены (рис. 4).

Падение внутреннего производства

и укрепление рубля по отношению к

основным валютам привели к росту

импортных поставок. Наиболее драматично в прошедшем году складывалась ситуация на рынке сыров. Годовой ввоз сыров вырос по сравнению с предыдущим годом еще на

20 %, при этом импорт из Республики

Беларусь и Украины увеличился в

пределах 5 %, а из стран дальнего зарубежья – на 36 %. Особенно сильно

(более чем в 2 раза) выросли поставки сыров массового спроса из Германии. И это в то время, когда отечественное производство полутвердых

(в том числе зрелых и твердых) сыров

сократилось на 8,7 %. Прирост производства на 1,2 % обеспечен за счет

увеличения плавки и выпуска сырных

продуктов.

Покупательский спрос на молочные продукты не только восстано-

вился до докризисного уровня, но

по отдельным продуктам и вырос.

Самый существенный рост отмечен

на цельномолочную продукцию и

сыры. Но, если рост потребления

цельномолочной продукции идет за

счет внутреннего производства, то

сыров – в основном за счет импорта.

В 2010 г. среднедушевое потребление сыров всех видов выросло еще

на 400 г. Это очень высокий показатель. Неудивительно, что сыроделы

всей Европы устремили свои взоры

на российский рынок. Весь год цены

на европейские сыры массового

спроса были сопоставимы с ценами

на сыры из Белоруссии и Украины.

Что касается российских сыроделов,

то и они вынуждены были снижать

отпускные цены, и это при том, что

цена на сырое молоко росла. Кому-

то в этих условиях удавалось рабо-

тать с прибылью, кто-то балансиро-

вал на уровне себестоимости, а часть

производителей снижала производство натуральных сыров и осваивала

выпуск сырных продуктов, чтобы

«свести концы с концами».

Новый год принес новые проблемы. Цены на молочную продукцию в

прошлом году так сильно выросли,

что даже небольшие колебания уже

ведут к снижению покупательского

спроса. Ведущие производители питьевого молока, цены у которых до-

стигли своего исторического максимума, стали снижать их. В целом же

молоко и молочные продукты в янва-

ре 2011 г. подорожали на 1,2 %. Во

многом этого произошло из-за роста

цен на сливочное масло. На мировых

рынках оно дорожает, а доля импорта на российском рынке остается высокой. В январе сливочное масло подорожало еще на 1,3 %.

В 2011 г., несмотря на нехватку сырья, рост цен на корма и тарифы естественных монополий, резкого роста

цен на молочную продукцию не ожидается при условии, что не возникнут

новые форс-мажорные обстоятельства. Если, по данным Росстата, индекс цен на молоко и молочные продукты в декабре 2010 г. (в % к декабрю

2009 г.) составил 116,7 %, то в 2011 г.

он ожидается порядка 110 %, что немного выше прогнозируемого уровня

инфляции. Остается только оптимистично надеяться на то, что молочная

продукция из продуктов первой необходимости не превратится в продукты, не доступные для большей части россиян. ?

Источник: журнал "Переработка молока" |

ENG

ENG

support@milkbranch.ru

support@milkbranch.ru